企業法務系弁護士は一般民事系弁護士よりも『優れた仕事』をしているのか?

法科大学院の学生と話すと、

「企業法務は、一般民事よりも優れている」

という序列意識の存在が窺われることがある。

確かに、一流の法科大学院には、企業法務系の法律事務所から、各法分野の第一線で活躍されている「見栄え」のする弁護士が実務家として教員に派遣されているため、

― 企業法務に携わる弁護士は頭が良くて、プレゼンも上手い、

という印象を学生が抱くのは理解できる。

また、業務に必要となる法律知識についても、

― 司法試験の域を超えて、金商法とかコーポレートガバナンスコードとか各種のガイドラインとか、カバーしておかなければならない範囲が広くて深い、

という感覚もあるだろう。

これに対して、一般民事(個人を依頼者とする業務分野)に関しては、

― 依頼者に寄り添う、

といった心理学的要素や、

― 政府の不作為や大企業の社会的責任を問う、

といった政治活動的要素も含まれてくるため、純粋な法律解釈に興味を覚えたばかりの学生にとっては、「法律学としては不純な要素が多い」という苦手意識が芽生えることもあるだろう。

現在、「企業法務に携わっている弁護士」と「一般民事をメインに仕事をしている弁護士」との間で、能力的な優劣があるとは思わない。だが「企業クライアントからベンダー扱いされやすい企業法務系弁護士」にとって、

「一般民事系弁護士が、『法的リテラシーの低い依頼者』に対して『弁護士先生』として偉そうに振る舞えるかもしれないが、自分達(企業法務系)の方が、質の高い仕事をしている!」

と、自分の仕事に対する誇りを持ちたい気持ちはよくわかる。そうでないと、深夜にまで及ぶハードワークを続けるためのモチベーションを維持することはできないからである(私は、人材紹介業を始めた当初、外資系投資銀行の法務部長との面談で次のようなコメントを聞かされて「やっぱりそうだったのか。。。」と絶望したことがある。彼女は(女性法務部長であることがバレてしまうが(汗))は「法律事務所はうちのベンダーよ。金曜日の夜に発注しておけば、月曜日の朝までに納品されるわ」と語っていた。そういえば、自分が大手事務所のアソシエイト時代に外資系企業のクライアントから依頼メールが来るのは、金曜日の夜が多かったな、、、と妙な説得力があった)。

(そして、「もし、企業法務の仕事が嫌になったら、地方に行って、一般民事をすればよい」「自分だって、司法修習時代は個人依頼者の事件を担当していたのだから」という逃げ道を自分の心の中に用意しておくものだった(「本当は一般民事の世界だってそんなに甘くないのだろうな」という懸念が頭をよぎってもそれには気付かないフリをして)。最近では「もし、外部弁護士が嫌になったならば、インハウスに転向すればよい」という逃げ道を自分の心の中に用意しておく方が流行りである(「本当はインハウスの世界だってそんなに甘くないのだろうな」という懸念が頭をよぎってもそれには気付かないフリをして)。)

なので、企業法務系の弁護士の先生が、一般民事系をバカにする発言をしているのを見かけたら、就活生としては、

「あぁ、この先生は、今の日々の仕事に疲れを感じていて、『自分は一般民事よりも優れた仕事をしているのだ』と自分を鼓舞することで、なんとか日々をやり過ごしておられるのだな」

と察してあげて、

「やっぱり、企業法務の第一線で活躍されている先生はすごいですね!」

と相槌を打って、疲れている先生を温かい目で見守ってあげてもらいたい。

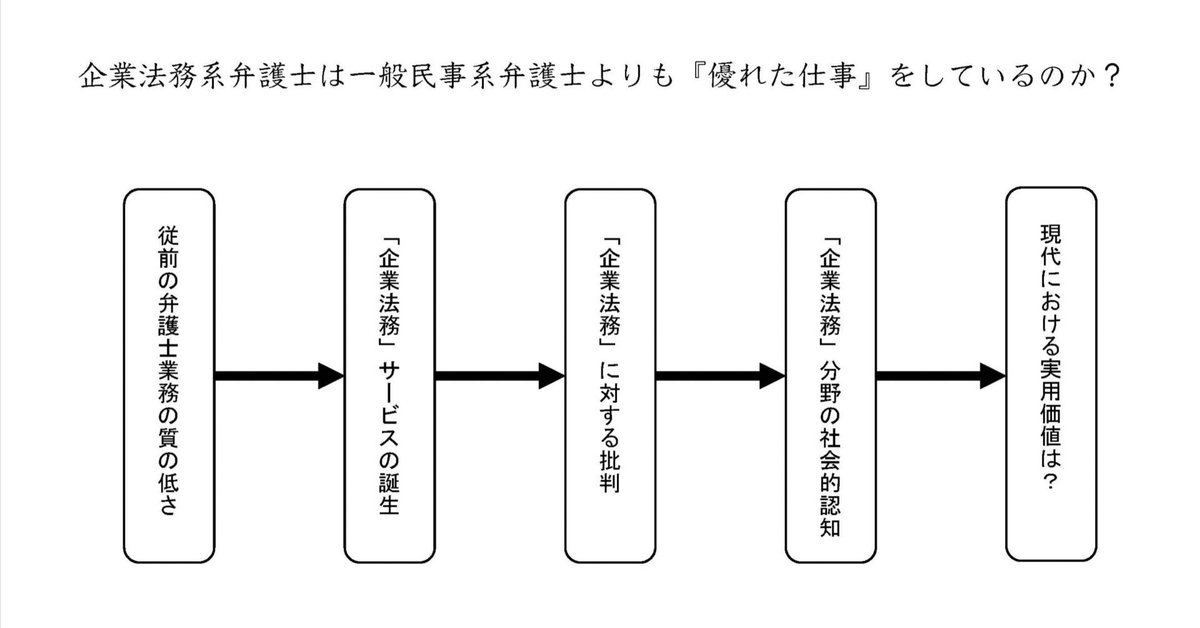

今現在、存在する弁護士の現実のクオリティ比較はさておき、歴史的に見れば、「企業法務」という分野は、

― 既存の弁護士が、弁護士になった後に、日々の研鑽を怠って、企業クライアントのニーズに応えられていない、

という問題意識の下に、

― だからこそ、もっと勉強を重ねて、企業クライアントのニーズに応えられるように守備範囲を広げて、かつ、各分野の専門化を進めたい、

という「高い志」の下に発展してきた、という経緯がある。

今から70年前の企業法務の事情について、私が、長島安治先生へのインタビューでお伺いしたところ、長島先生は、当時、三菱化成の社員だった頃のご記憶に基づいて、

三菱化成に居たときに、上司(課長)の指示で、顧問弁護士のところに行ったことは何度かありましたが、役に立つ助言を受けることはできませんでした。

当時、会社には、3人の顧問弁護士がいましたが、彼らは、自分の守備範囲を、民法、商法、民事訴訟法、会社法ぐらいだと位置付けていました。しかし、会社が顧問弁護士に助言を求めたいと願うのは、特別法が絡む場合ばかりです。

例えば、三菱化成は、工業用水のために池を持っていましたが、プールの底にひびが入って漏れて来た、という事件がありました。鉱業法の鉱業権の対象になっているから責任があるかどうか、というのは、法律的には面白い問題でした。しかし、顧問弁護士の先生方はそれは自分たちの守備範囲ではない、として、調べてもくれませんでした。顧問弁護士は高齢で、助手のような若手弁護士もいなかったので、新しいことを調べられなかったのかもしれませんが、とても落胆したのを覚えています。

2018年12月31日

と語ってくださった。

つまり、70年前、我が国で「企業法務」という分野が生み出された背景には、

― 従前の弁護士業務の守備範囲の狭さ/専門性の低さを克服しなければならない、

という事情があったのだとすれば、

― 『企業クライアント向け弁護士業務(=企業法務)』は『従前の弁護士業務(個人依頼者向け弁護士業務≒一般民事)』よりも、質の高いサービスの提供を目指す、

という理念が存在していたのだろう。

ただ、この(新規のサービス分野である)「企業法務」に対しては、伝統的な弁護士業務を行なっている側からは、

― 弱者の利益を守るために権力に立ち向かうのが弁護士の使命なのに、『大企業の犬』になった根性なし、

という負のレッテルを貼られた上で、

― 法廷に行かない弁護士なんて、弁護士じゃない、

とか

― 英語で書類を作っているだけの国際行政書士だ、

という悪口を言われる時代があったと聞く。

それが、時代が移り、日本経済が拡大していく前提が崩れて、「大企業vs消費者」という国内的な対立構造よりも、バブル経済の崩壊後、日本経済を成長させること自体が重要課題となり、外国マネーを対日投資に呼ぶ込むとか、日本企業が海外に進出して外貨を稼いでくることの方にも弁護士ニーズが顕在化していく中で、「企業法務」という分野も、弁護士業務のひとつとして社会的にも認知されてきたのだろう。

なので、もはや、現代において、企業業務に携わる側の弁護士が、伝統的弁護士業務(≒一般民事)側からの批判への想定問答として、

「自分たちは、あなた方よりも、もっと質の高いサービスを目指しているんだ!」

という反論を用意しておく必要はなくなっている。

となると、「企業法務は一般民事よりも質の高いサービスだ」というフレーズの現在における実用価値は、

― 仕事に疲れた企業法務系弁護士が自分を慰めるため

に限られるのかな、と思った。