最近の記事

マガジン

メンバー特典記事

-

-

【終了】【アルバイト募集(2次)】「就活マニュアル2024(仮称)」作成プロジェクト〜法律事務所の内定取得ノウハウをシェアしてくれませんか?〜

この度は、アルバイト募集への多数のお問合せと応募をありがとうございました。その結果、「個別インタビューに応じることはできるが、グループディスカッションへの参加は難しい」という声が多いことに気付かされました。 そこで、二次募集においては、以下のとおり、1名ずつ30分のインタビューにご協力いただける方を応募させていただきます(謝礼は一次募集と同様(1万円)です)。 会場へのアクセスについては、以下をご参照下さい。 ビジネスエアポート田町(日程A、B) ビジネスエアポート日

-

【終了】【アルバイト募集】「就活マニュアル2024(仮称)」作成プロジェクト」〜法律事務所の内定取得ノウハウをシェアしてくれませんか?〜

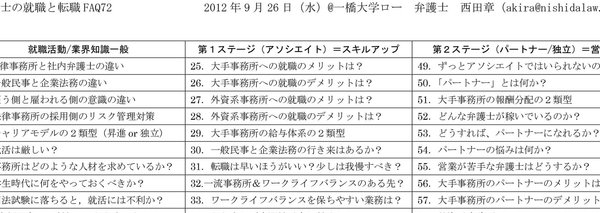

【本募集への申込受付は、終了しました。】 ーーーーーーーーーー 本募集については、応募用フォームの設定の誤りがあり、応募用フォームをクリックしても権限がないとの表示が現れることがご指摘を受けて発覚いたしました。大変に失礼致しました。とりいそぎ、設定は修正させていただきましたが、ご迷惑をおかけしてしまい、すいませんでした。 ーーーーーーーーーー 私は、これまでに「弁護士の就職と転職」(2007年12月)、「新・弁護士の就職と転職」(2021年1月)や商事法務ポータルでの連載

記事

-

-

-

-

Huluの法務部長に、「エンタメロイヤーの仕事の面白さ」と共に、「外部事務所の指導を受けながら修行を積む」という社内弁護士の成長モデルを教えられた話

前回記事に書いたとおり、「もし、自分がジュニア・アソシエイトからやり直すとして、エンタテイメント法の専門家を目指す場合」という設定の下で、日本テレビ系の動画サイトHuluの運営会社(HJホールディングス株式会社)の法務部長にアポイントを取って話を聞きに行ってきた。 HJホールディングスの法務部長は、経済産業省においてコンテンツ産業を所管する部署において、およそ5年の任期を全うした上で、Huluの社内弁護士へと転身をした中本緑吾弁護士(64期)である。経産省任期中に業界の知見